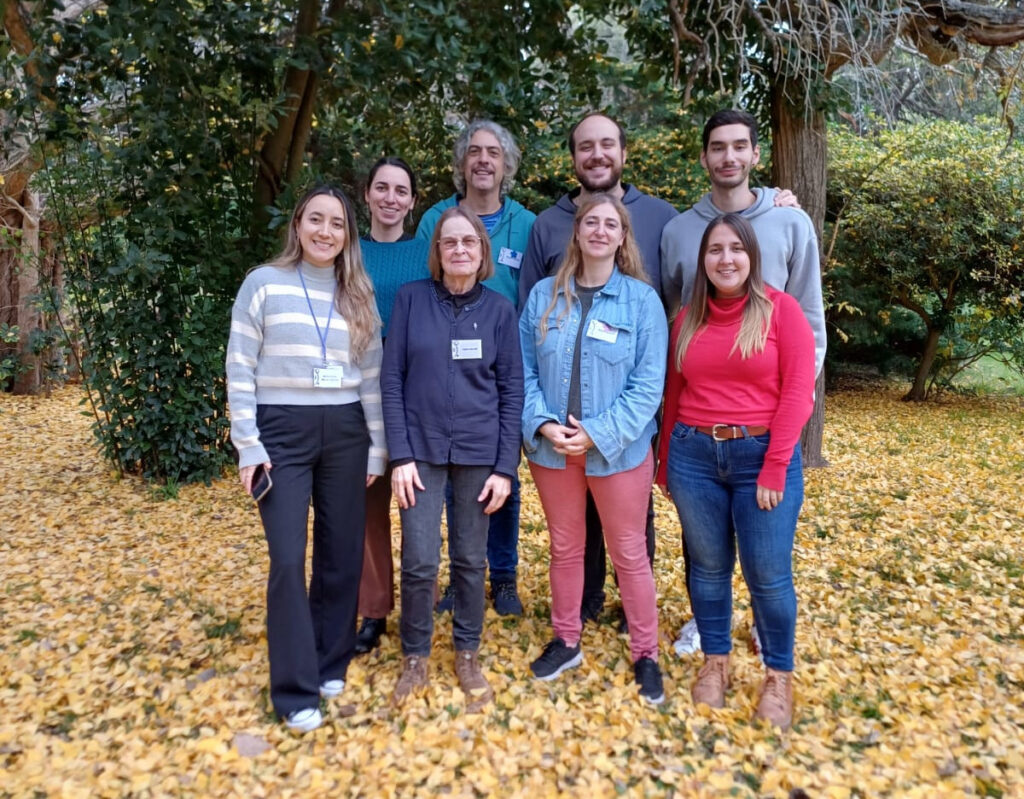

La prestigiosa revista Astronomy & Astrophysics acaba de publicar un trabajo liderado por la Lic. Keila Ertini, becaria doctoral de nuestro Instituto, en el cual se logra modelar por primera vez, integrando observaciones fotométricas y espectroscópicas, la explosión de la supernova SN 2024ggi. El equipo que llevó a cabo el trabajo está integrado además por varios becarios doctorales e investigadores del IALP, así como docentes y estudiantes de la Fac. de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, y astrónomos de CASLEO y de otras universidades del país, Japón y Chile.

Hace poco más de un año, durante la noche del 10 de abril de 2024, el sistema de telescopios ATLAS detectó un súbito incremento en el brillo de un pequeño punto en el cielo del hemisferio sur. Apenas 16 horas antes, el sistema había tomado una imagen de ese mismo punto sin registrar nada de interés. Pero esa noche el brillo se disparó, aumentando unas dos veces y media en apenas 2 horas. Inmediatamente se emitió un alerta y en pocas horas ese punto brillante fue clasificado como la posible detección de la explosión de una supernova “cercana”.

El sistema ATLAS, sigla en inglés de “Sistema de Última Alerta de Asteroides de impacto Terrestre”, no obstante su alarmante nombre, está formado simplemente por 4 pequeños telescopios de 50 cm de diámetro, ubicados en Chile, Hawaii y Sudáfrica. Estos telescopios escanean automáticamente el cielo varias veces cada noche buscando objetos pequeños que se muevan. Gracias a esa frecuente revisión del cielo, han descubierto ya más de 4500 supernovas.

En términos generales, llamamos supernova a un objeto celeste (para entendernos digamos “una estrella”) cuyo brillo aumenta súbitamente. Más específicamente, se trata de una explosión en la cual una estrella se destruye casi completamente. La explosión libera una cantidad enorme de energía, tanto que en su momento de máximo brillo una supernova puede ser, por sí sola, más brillante que una galaxia entera. Luego, ese brillo va disminuyendo lentamente a lo largo de varios meses hasta desaparecer por completo.

Existen varios tipos de supernovas, que se distinguen unos de otros por sus características espectrales. Esto es: cuando se hace pasar la luz que emite el objeto por un sistema óptico que dispersa su luz, es decir que la separa de acuerdo a su longitud de onda (lo cual equivaldría a su color), se observa que el objeto no emite la misma intensidad de radiación en todas las longitudes de onda. Esa variación de la cantidad de luz emitida en función de la longitud de onda es lo que Newton bautizó, hace siglos, como el espectro del objeto. Existen variaciones lentas, graduales, de la intensidad a lo largo de rangos de longitudes de onda muy amplios que constituyen lo que solemos llamar el continuo del espectro, y otras variaciones, aumentos o disminuciones, en rangos mucho más pequeños, que llamamos líneas espectrales. Esas variaciones siguen además patrones muy específicos, que se conocen bien. Cada objeto celeste tiene un conjunto característico de líneas espectrales y una cierta forma del continuo que nos permite decidir de qué clase de objeto se trata. Así sucede también con las supernovas.

El estudio de las líneas espectrales de los objetos celestes permite obtener mucha información: la composición química del gas que los compone, su temperatura, densidad, la intensidad del campo gravitatorio, la velocidad de su movimiento, etc.

La supernova SN 2024ggi fue identificada como supernova precisamente por su espectro, y además fue especificada como de “tipo II”. Esto indica que en su espectro se observan líneas espectrales del hidrógeno.

Durante la década pasada, se comenzó a observar en los espectros de algunas supernovas de tipo II, tomados algunas horas después de la explosión, emisiones de líneas espectrales muy delgadas debidas a algunos elementos químicos altamente ionizados (es decir, que habían perdido un número relativamente importante de sus electrones). Estas emisiones desaparecían horas, o a lo sumo pocos días más tarde, como si se tratara de un súbito “flash” de ionización. En la supernova SN 2024ggi se observaron también estas emisiones delgadas.

La explosión como supernova “de colapso del núcleo” es el último evento en la evolución de una estrella con una masa alta: por lo menos 8 veces la masa del sol. Cuando una estrella con una masa tan grande agota sus posibilidades de generar energía a través de reacciones de fusión nuclear, pierde la capacidad de producir la presión necesaria para equilibrar su propia atracción gravitatoria. Buena parte del material que la compone se precipita entonces hacia su centro, en lo que se denomina un colapso gravitacional. Al encontrarse con el material que se dirige al centro desde todas direcciones, el material rebota desde el centro hacia afuera, desplazándose a gran velocidad, y se produce la explosión. La mayor parte de la estrella es eyectada hacia el espacio circundante, mientras que el material de la zona más interior se sigue compactando, siempre por causa de la gravedad, hasta formar una estrella de neutrones o un agujero negro.

Se piensa que esas líneas tipo flash se producen cuando el material eyectado por la supernova al estallar, choca con una región densa de material circunestelar. Es decir, material, gas, que se encuentra muy cerca de la estrella y que había sido eyectado por ella misma anteriormente, sobre todo en el período inmediato anterior a la explosión.

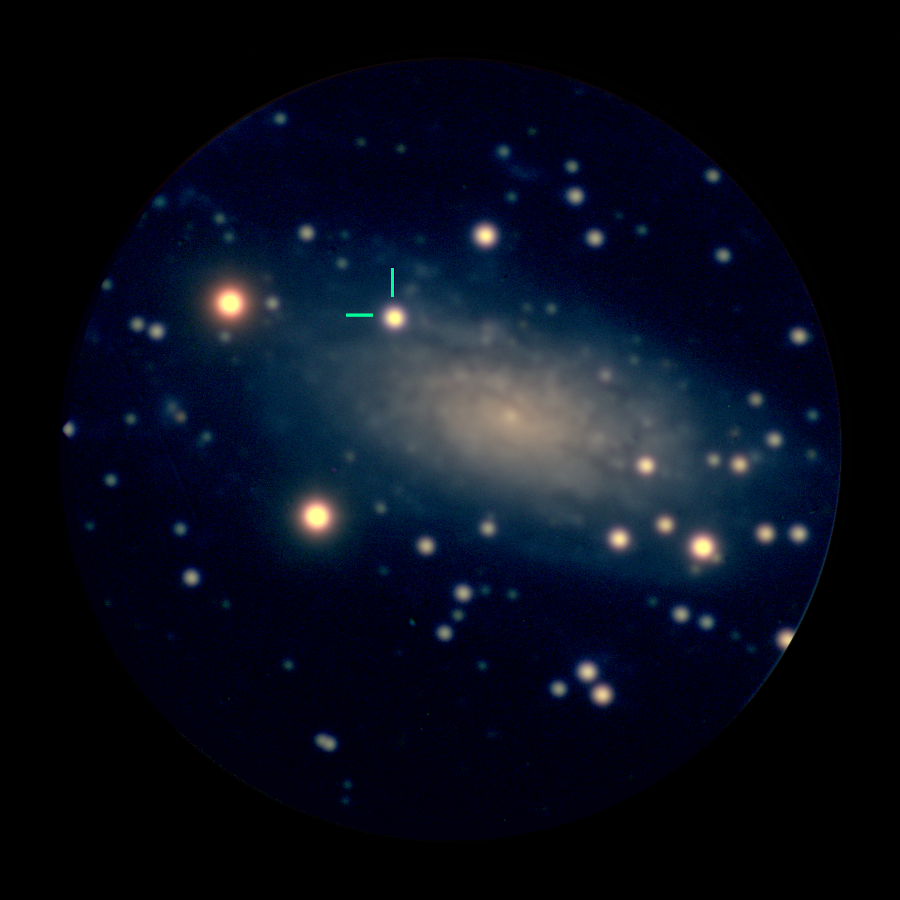

Uno de los aspectos por los cuales se le ha prestado tanta atención a la supernova 2024ggi es que estalló en una galaxia cercana. Efectivamente, la estrella formaba parte de la galaxia NGC 3621, que se encuentra a una distancia de “apenas” 23 millones de años luz de la tierra. Esto hace posible estudiarla con mucho detalle y también buscar, en imágenes anteriores de la zona, la estrella que explotó.

Durante las noches siguientes a la explosión, el cielo en el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) estuvo totalmente cubierto por nubes muy densas, que incluso provocaron una ligera nevada. Pero cuando volvió el buen tiempo, la noche del 15 de abril, inmediatamente fue posible tomar imágenes y espectros de la supernova utilizando el telescopio Jorge Sahade (de 2.15 m de diámetro) por parte de un grupo de estudiantes y docentes de la FCAG que estaban realizando una práctica observacional. A continuación, varios investigadores del grupo SOS de nuestro instituto pudieron continuar la obtención de datos con el mismo telescopio y también con el telescopio Helen Sawyer Hogg (60 cm). Todo ello permitió contar con un nutrido conjunto de datos, casi diarios, desde el día 5 hasta el día 35 después de la explosión. A estos se agregaron también datos tomados con el telescopio de 1 m de Las Cumbres Observatory Global Telescope Network en Cerro Tololo (Chile) y un espectro obtenido con el telescopio Magellan-Clay (6.5 m) del Observatorio Las Campanas (Chile).

El equipo de coautores del trabajo que nos ocupa, liderado por la Lic. Keila Ertini, obtuvo, recopiló, midió, analizó e interpretó todos esos datos. Esto permitió obtener por primera vez un modelo completo de esta explosión. Es decir una representación de la estructura física de la estrella y su espacio circundante, así como de la evolución de esta estructura durante la explosión y el período sucesivo. El modelo puede calcular además la cantidad de energía que emite la supernova. Esto les permitió explicar la evolución del brillo total de la supernova (considerando todas las longitudes de onda) a lo largo de más de 100 días, y simultáneamente los cambios en su espectro durante el mismo período. De este modo, pudieron deducir características fundamentales del objeto que estalló.

Concluyeron así que se trató de una estrella que cuando comenzó a brillar como tal tenía aproximadamente 15 veces la masa del sol, luego, durante su evolución, perdió una parte importante de su masa hasta llegar a tener, antes de estallar, una masa equivalente a 14 soles. Durante su evolución su radio también creció y llegó a ser 517 veces mayor que el radio del sol. También surge del análisis de los datos y de la comparación con el modelo, que muy probablemente durante los últimos años anteriores a la explosión la estrella eyectó al espacio circundante unos 4 milésimos de la masa solar cada año, los cuales que quedaron confinados en el espacio que la circundaba, hasta una distancia de 3000 radios solares. Es interesante notar que el modelo obtenido también reproduce correctamente la duración de la etapa del flash.

Realmente, ¡una supernova flashera!

+paper: https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2025/07/aa54333-25/aa54333-25.html